大学時代のアルバイトをきっかけに花と出会い、人生の進路を大きく変えた伊東慶直さん。老舗花店で経験を積み、資格取得からコンテスト挑戦を経てフラワーデザイナーとして歩みを広げてきました。やがて独立し、お客さま一人ひとりの人生の節目に寄り添う花束を届けるように。今では「より社会に役立つデザイン」を志し、花の新しい可能性を模索しています。偶然から始まった道のりは、必然の物語へとつながっていました。

花との出会いは、たまたまだった

もともとは、大学時代のアルバイト先が生花店でした。2回生の頃、バイト募集の張り紙を見つけて応募したのがきっかけで、特に花店を選んだわけではありませんでした。2年間働き、卒業と同時に辞める予定で、自動車の販売ディーラーへの就職も決まっていたくらいです。ただ、時間が経つうちに、自分の中でモヤモヤした気持ちが大きくなってきて、「これは何だろう?」と思った時に直感で、花だ!と気づいたんです。アルバイトとはいえ、仕事として花と関わっているうちに、その魅力に目覚めていたんですね。

思い切って就職先に断りに行き、さらにその足でバイト先の花店に、正社員として雇ってくださいとお願いに行きました。それがちょうど、大学の卒業式の日。友達が皆、スーツを着てネクタイを締めて胸を張って会場に向かう中、私は同じスーツにネクタイ姿で頭を下げに行って(笑)。誰にも相談せずに自分一人で決めたので、親も含めてびっくりしていました。

花の世界にのめり込んで

就職先の花店「花桂」は豊田市では一番の老舗で、今でもよくしてもらっています。頼み込んで入社したので、生半可な気持ちではいられません。正社員となり、責任のある仕事を受け持たせてもらえるため、本気で花と向き合う日々が始まりました。花束をつくるなどはもちろんですが、老舗なので法人関係の外回り仕事も多く、トヨタ自動車本社の受付のお花を生け込みで仕上げるような、普通の花屋ではできない経験を積ませてもらいました。だからでしょう、どんどんのめり込んでいった感はありますね。

フラワーデザインについて深く学び始めたのは、就職してからです。当時、前職場には元NFD理事長の故・井野口守政先生が月に1回教えに来られていて、師事させていただいたのが最初です。バイト時代に、そういう世界があるということは認識していたのですが、実際に自分が飛び込んですぐに気づかされたのは、絶対的な技術の必要性でした。そのため基本的な技術を身につけようと没頭し、資格取得にも意欲的にチャレンジ。まずフラワー装飾技能士を取り、井野口先生や先輩スタッフの影響もあり、最終的にNFDの講師資格を得るところまでやり切りました。正直いえば、当時は日常の仕事からいっても、自分の中ではフラワーデザイナーよりも圧倒的にフローリストとしての比重が高かったとは思います。

フローリストからフラワーデザイナーへ

資格を得たことで自信はつきましたが、責任感も強まり、それまで以上に努力するようになりました。技術レベルが上がっていくと、さらに上を目指そうという気持ちが起こり、そこに上限はありません。技術が身に付くと、感性や心構えにも関係してきます。自分にとって一番面白いことをやれば、頑張った分だけ成長できるというのは、とても素晴らしいことだと思います。

また、資格を取り終わった20代の終わり頃は、周囲がコンテストに参加していたこともあり、私もデザイン力や感性の部分を磨きたくて、コンテストへの出品を続けました。残念ながら、最初は鳴かず飛ばず。全然結果が出なかったのですが、諦めなかったのが良かったのか、いろいろ受賞を重ねるようになったのが30代です。

厚生労働大臣賞/アレンジメント「フリー」部門1位

「点と線による構造例」

アレンジメント「洋」部門 奨励賞

「パターン化による考察」

2位/シルバーフラワー賞 受賞

1位/ゴールドフラワー賞 受賞

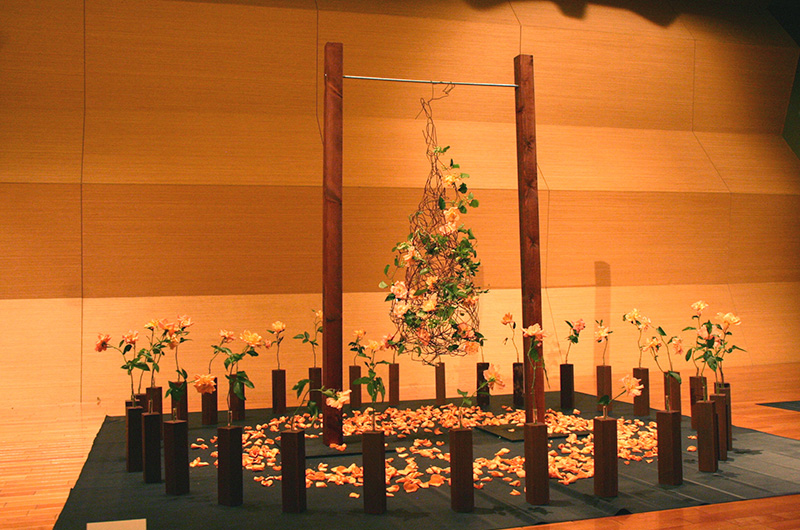

40代に入った頃には、NFDを中心にデモンストレーションや講習会などの依頼をいただくようになり、本当に日本中を訪ねさせてもらいました。そこからは、今までに経験したことのない世界。初めての土地で、現地の方々と交流して、そこで自分の作品を共感していただいたり、褒めていただくというのは、本当に刺激的で……。フラワーデザイナーとしての活動の幅も広がり、何より充実感や喜びを大きく感じさせられました。

人生の分岐点に立ち会って

独立したのは50歳になった頃。自分の中で到達感というか、ひと段落のような想いがあり、今まで身に付けてきた経験を生かした挑戦をしたくなったのです。人生、いつまでも時間があるわけではありません。これからは一般の消費者の方々に接して、自分が培ってきたすべてを、花束やアレンジメントなどにフィードバックして提供してみたいと考えました。

先ほどもお話ししましたが、私は前職場では、企業への配達や来賓向けの生け込みなどを任されていたので、一般の方とはたまに店の手伝いで関わるくらいだったんです。それが自分の店「flower note」を持ち、お客さまと実際に触れ合ってみると、今までとはまた違う大きなやりがいに気づきました。

来店されたお客さまが求められる花というのは、誕生日や記念日、お供え物など種々あります。また、出産から始まって、入学、卒業、就職などの人生の節目にも、花は必要とされます。それは人の人生の分岐点に、その都度立ち会うということ。買いに見える方の想いに触れ、そのための花を提供できる、そんな幸せを知ったのです。つくった花束で喜んでいただける日々は、花屋冥利につきます。

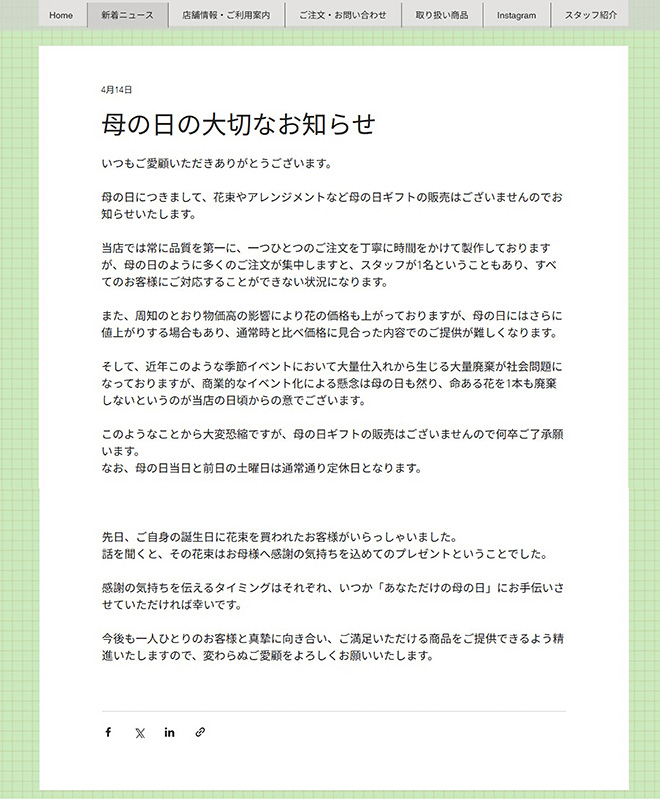

「母の日」の花をやめたわけ

店では花束の注文は完全予約制で、生花は予約分しか仕入れません。店置きの切り花も週に一回仕入れに行くのですが、その前日には売り切れの時もあります。そのことを知らないで来店されるお客さまには申し訳ないのですが、花は生きているのでロスは一切出さないようにしています。そんな不便な花屋ですが、逆に新鮮な花が常にあるということで、持ちが良いと喜んでいただくことが多いです。

同じ意味で、実は今年から「母の日」はやめました。毎年カーネーションを何100本も仕入れ、しかも足りないといけないからと余分に用意すると、当然余りますよね。それは売る側が消費者を煽って、無駄を出しているようにしか思えなくなってしまって……。きっかけになったのが、花 束を求めに来られた女性のお客さまとの会話です。「今日は私の誕生日なんです」といわれて、ご自分のためなのかと話を聞いたら、「母に感謝の気持ちを込めてプレゼントするんです」と返されて……。こういう感謝の形があるのか!と、本気で感動しました。何も5月の第2日曜日に世の中全部揃ってやる必要はない、それぞれの「母の日」があっていい、と考えたのです。思い切って今年から、うちの店はそういうスタイルでいきますと、ホームページにも趣旨を掲載。幸いお客さまからの評判も良くて、この先も続けるつもりです。

一生の思い出づくりを

予約時には予算はもちろん、用途や贈る方の性別、年代、さらに好きなイメージなどをヒアリングして、その後はおまかせになります。花の色や種類などの要望をいただきますが、その時市場に行って、本当におすすめしたい花、季節を感じる花などをセレクトしたいので、このスタンスを変えるつもりはありません。

私が男性のためなのか、男性のお客さまがとても多く、プロポーズの花を依頼されることが多々あります。ただ、希望が赤バラ100本とか108本とか、マスコミなどにつくり上げられたイメージで……。確かに豪華ですが、それはインパクトがあっても花としては固まりでしかなく、本当に バラの美しさを表現できているとは思えません。金額もかなり高くなるのでお断りして、プロポーズしたその時の季節の花こそが、一生のメモリーになるとお勧めしています。

常連の男性で、付き合って何年目などの記念日に花束をプレゼントされていた方からもプロポーズの花を頼まれ、結婚式のブーケも依頼されました。今後も、お子さまが生まれたりなど何らかの記念日ごとにお会いできるのかと考えると嬉しくなります。

花屋の仕事は同じことの繰り返しではなく、さまざまな方の嬉しい時や悲しい時に寄り添い、適した花を提供すること。お客さまの人生に立ち会い、自分のデザインした花束で喜んでも らい、それがその方の一生の思い出になったら最高じゃないですか! こんな仕事はなかなか無い、たまらないですね。

自然界ではあり得ない美しさを追求

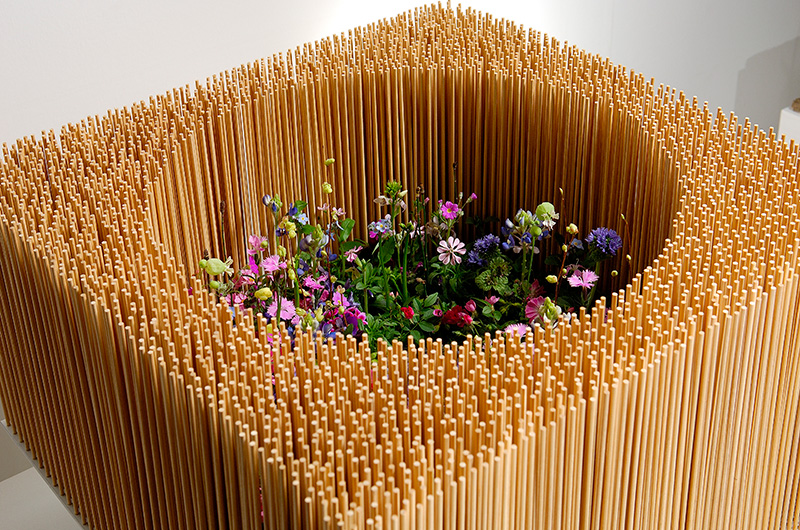

デザインする時は、花を生ける土台づくりからこだわって、ミリ単位で測って計算して、何センチ変えたらどう見えるだろうと、突き詰めて考え抜きます。しかし、そうして計算したものを完成させる時には、逆にシンプルに見せるというのが私のやり方です。シンプルなほうが、絶対伝わりやすいですから。計算したところは見えなくていいんです。伝えたいのは、自然界に咲く花や植物を、自然界ではあり得ない組み合わせで一つの作品にした時の美しさや感動。一つひとつの作品を大切に、想いを込めてつくっています。

特別賞SNHF賞/アレンジメント部門①クラシック

「クレッセント」

特別賞FDF賞/アレンジメント部門 奨励賞

「枯松葉」

アレンジメント部門 奨励賞

「Cymbidium」

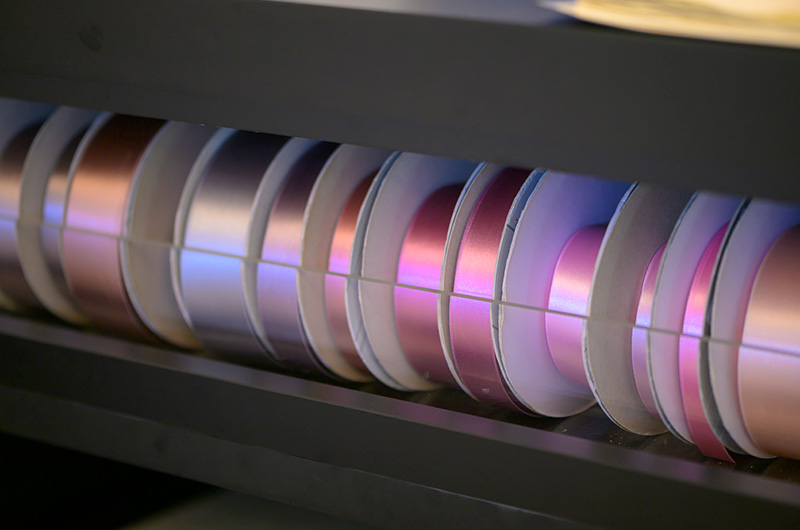

忘れ難いのは、2008年の日本フラワーデザイン大賞で厚生労働大臣賞とアレンジメント部門1位をいただいた作品。白のスプレーバラで、蕾からグラデーションで円盤みたいなフラットな作品に仕上げたのですが、それまでの自分の殻を破れたようなデザインでした。たまたまベルギーのダニエル・オストさんが来日されていて、私が会場に居ない時に恩師の井野口先生と一緒に見てくれて、とても褒めていたと後から聞かされました。大きな自信になり、それ以降の作品が変化した自覚があります。

同時に、フラワーデザイン以外のデザインにも目を向けた方がいいと考え、建築であったり現代アートであったり、他分野を積極的に見始めたのもこの頃です。直接的に作品に影響することはないですが、見たものが蓄積されるので、デザインを考える際に降りてくるものがあるんです。折々に感じたものが、自分の引き出しを増やしてくれるように思います。

厚生労働大臣賞/アレンジメント部門1位

「連鎖的ストラクチュア」

より社会に役立つフラワーデザインへ

これはデモンストレーションでよく話すのですが、フラワーデザインにはデザインというワードが入っているのだから、アートとの線引きを考えなくてはいけないのでは、と。グッドデザイン賞なども、昔は新しいもの、見たことがないものが受賞していましたが、現在では社会のために役立つデザインが評価されるように変わってきています。日本にフラワーデザインが入ってきて、もう半世紀以上。個人的には、造形的な部分に関しては出尽くした感があり、すでに成熟したといってもいいでしょう。

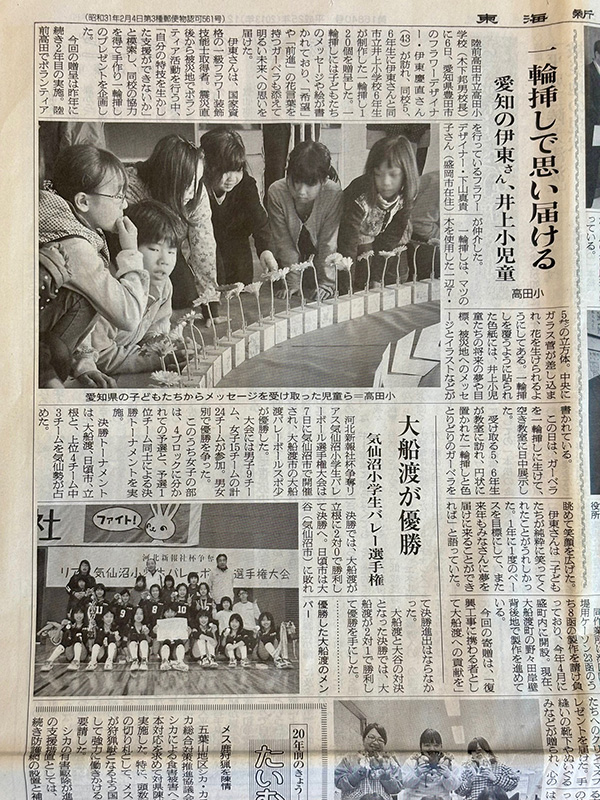

このデザインをより社会に役立つようにという考えは、ここ10数年持ち続けています。さらに気持ちが強まった契機は、2011年の東日本大震災。被災地にデモンストレーションなどで何回か行かせていただき、花が人の心を動かす様を目の当たりにしました。一緒に連れて行った、現在 NFD1級フラワーデザイナー資格取得を目指している娘の野の花も、彼女がフラワーデザイナーを志す動機の一つになったようです。 もっと一般の人の暮らしの中に、「フラワーデザインがあって良かった」といってもらえるようなデザインをつくり出せないものか。私も模索していますが、NFDでもそういうカテゴリーのコンテストをすれば、いろいろなアイデアが集まると思います。その中から、評価できるものを実用化して成功したら、また世界が変わってくるのではないでしょうか。

頑張った分だけ世界が広がる

フラワーデザイナーとしては、常に少しでも高い技術を身に付けたいと思いますし、もっと感性を広げたいという欲求があります。そのために普段からいろいろなところに目を向けて、常にあらゆるものをチェックして、自分の中に取り込んでゆくべく気を配っています。頑張れば頑張った分だけ、ご褒美で自分も作品世界も広がってくるのだから、やはりフラワーデザイナーはやめられませんね。

Profile

伊東 慶直 ITO Yoshinao

flower note経営/NFD本部講師

フラワーデザイナー。大学在学中に花店でのアルバイトを経験し、花の魅力に惹かれて花の道へ進むことを決意。卒業後はフローリストとして修業を重ね、NFD(日本フラワーデザイナー協会)の資格を取得。コンテストへの挑戦を通じて表現力を磨き、数々の受賞歴を持つ。被災地の復興支援にも尽力し、花を通じて人と人をつなぐ取り組みを続けてきた。50歳で独立し、現在は「より社会に役立つフラワーデザイン」を志し、新しい可能性を模索中。次代を担う娘・八木 野の花さん(NFD2級フラワーデザイナー)とともに、フラワーデザインの未来を切り拓いている。

スタイリッシュな黒い外観、店内もアーティストのアトリエのような雰囲気で、大きな観葉植物の鉢やさまざまな花器、ブリザーブドフラワーボックスなどが整然と並び、奥には厳選された切り花が収納されたガラスケースが置かれています。シンプルでありながら、計算された美しさを感じさせるこの店のオーナーこそ、伊東慶直さん。『フラワーノート』は、まるでご自身の作品世界のような佇まいです。

「きっかけは、たまたま花屋でバイトしたから」と語るエピソード。それでいて、今に至る花と共に咲き誇ってきた軌跡をお聞きすると、それはたまたまなどという偶然ではなく、必然であったのだろうと確信させてくれます。

より社会に役立つフラワーデザインを目指す父と、フラワーデザイナーの次代を担うであろう娘の八木野の花さん。お二人へのインタビューは、さらなる花の可能性を予感させる、すてきな時間でした。