花の色には、青色、黄色、赤色などいろいろあります。青色の花について、「なぜ、青色に見えるのか」と問えば、「青い色素を持っているから」という答えが返ってきます。「黄色の花は、黄色い色素をもっているから」「赤色の花は、赤色の色素を持っているから」と答えられます。そして、これは間違いではありません。

でも、もう一歩踏み込んで、「なぜ、青色の色素を持っていると、青色に見えるのか」と考えてください。それが、花がきれいな色に見える“しくみ”といえます。このしくみは、「緑色の色素を持つ葉っぱが、緑色に見える」のとまったく同じです。ですから、先に、この“しくみ”を理解してください。

葉っぱは、緑色の色素を持つからといって、緑色を自分で発光しているのではありません。もしそうなら、暗い場所でも、葉っぱは緑色に見えるはずです。でも、暗い場所では、葉っぱは緑色には見えません。

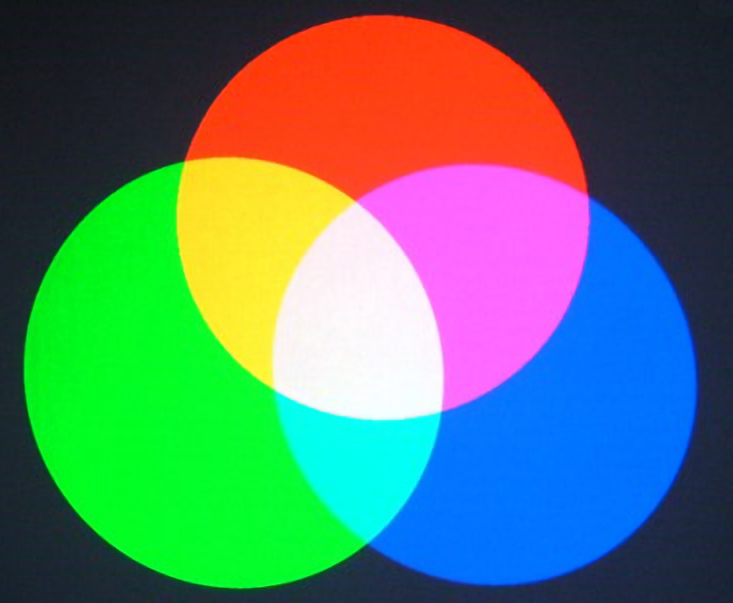

ということは、「葉っぱが、緑色に見える」ために、葉っぱに当たる太陽や電灯の光が関係しているのです。「光には、目に見える、虹の七色の光が含まれている」と表現されますが、おおざっぱに、青色光、緑色光、赤色光の3色の光が混じっているのです(図1を参照)。

ですから、「葉っぱは、青、緑、赤の3色の光が当たると、なぜ緑色に見えるのか」と考えねばなりません。 この答えは、次のようになります。

上から見ると、葉っぱが緑色に見えるのは、葉っぱの表面で反射した緑色光が目に届くからです。青色光と赤色光は、葉っぱに吸収されて、目に届かず、葉っぱは青色や赤色には見えません。

下から見ても、葉っぱが緑色に見えるのは、反射されなかった一部の緑色光が、葉っぱの中を通り抜けて、目に届くからです。青色や赤色の光は、葉っぱに吸収されて、通り抜けてきません。

結局、葉っぱがもつ緑色の色素は、光が当たると、青色光と赤色光を吸収し、緑色光を反射させ、通り抜けさせるのです(図2を参照)。 緑色の色素をもつ葉っぱで紹介しましたが、花でも同じです。

青色の花がもつ青色の色素は、光に含まれる青色光を反射し通り抜けさせ、黄色の花がもつ黄色の色素は、黄色を反射し通り抜けさせ、赤色の花がもつ赤色の色素は、赤色を反射し通り抜けさせます。反射し通り抜けた、それぞれの光が目に入ってきて、青色や黄色、赤色の花に見えるのです。

葉っぱが持つ緑色の色素は、クロロフィル(葉緑素)という物質ですが、花の持つ色素については、次回に紹介します。

田中修著「植物の生きる『しくみ』にまつわる66題」より引用

(サイエンス・アイ新書 SBクリエイティブ株式会社)

田中修著「植物ないしょの超能力」より引用

(学校では教えない草花のヒミツ90 小学館)

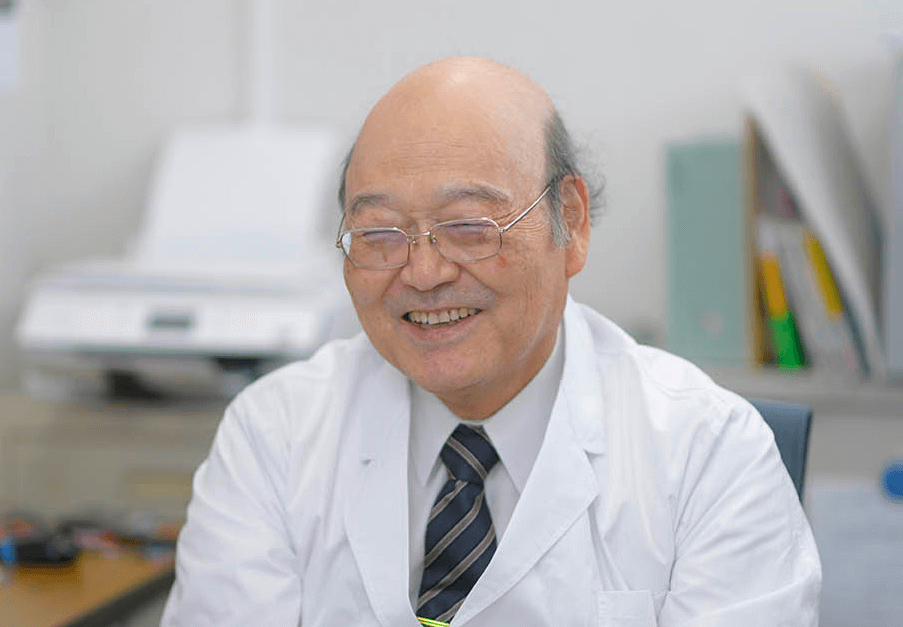

Guest Columnist

田中 修

TANAKA Osamu

農学博士、専門は植物生理学。

甲南大学特別客員教授。

京都大学大学院博士課程修了。

スミソニアン研究所(アメリカ)博士研究員などを経て現職。

植物と人との関わりなどについて、テレビやラジオなどで解説。

著書:『植物のひみつ』『植物はすごい』『雑草のはなし』『ふしぎの植物』『日本の花を愛おしむ』(中央公論社)、 『フルーツひとつばなし』(講談社現代新書)、『植物は人類最強の相棒である』(PHP新書)、『植物のかしこい生き方』『植物学「超」入門』(SBクリエイティブ)など多数。