前回、植物にツボミをつくらせる物質である「フロリゲン」を探し求める過程で、「フロリゲンは、長日植物と短日植物に共通の物質である」という知見が得られていることに触れました。これについて、「どのような根拠があるのですか」という質問をいただきました。そこで、今回はそれについて紹介します。

フロリゲンが存在することを示す実験に、「接ぎ木実験」があります。二本の同じ種類の植物を接ぎ木し、一方の植物の葉っぱにだけツボミをつくるのに適当な長さの暗黒を与えます。すると、他方の植物の芽にも、ツボミが形成されます。

この結果は、「フロリゲンが、ツボミをつくる長さの暗黒を感じた葉っぱでつくられ、他方の芽に移動してツボミをつくる」と考えれば、容易に理解できます。

接ぎ木実験は、二本の植物の種類が違っていても、接ぎ木さえできれば、同じことがおこります。たとえば、アサガオとサツマイモです。アサガオはヒルガオ科の植物で、葉っぱが長い夜を受けると、ツボミがつくられます。一方、同じヒルガオ科のサツマイモは、ツボミを容易につくりません。

そこで、アサガオを台木として、サツマイモを接ぎ木し、台木としたアサガオの葉っぱにツボミをつくる長い夜を与えると、接ぎ木されたサツマイモにツボミができ、花が咲くのです。

この現象は、「アサガオの葉っぱでつくられた物質が、サツマイモの芽にツボミをつくらせる」ことを意味します。このことから、アサガオとサツマイモのフロリゲンは共通の物質と考えられます。

さらに、長日植物と短日植物の接ぎ木実験でも、同じことがおこります。たとえば、短日植物のオナモミに、長日植物のムシトリナデシコを接木します。そのあと、オナモミにツボミをつくる長い夜を与えると、ツボミを形成するような長さの暗黒は与えられていないムシトリナデシコにツボミができます。

この結果は、「オナモミがつくったフロリゲンが、ムシトリナデシコにツボミをつくらせた」と考えざるを得ません。

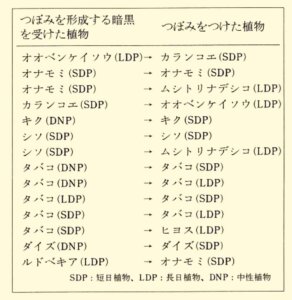

いろいろな長日植物と短日植物で接ぎ木の実験が行われ、フロリゲンの移動が考えられ(表参照)、「フロリゲンは、長日植物と短日植物に共通である」ということが示唆されています。

近年、これを裏づけるように、長日植物であるシロイヌナズナのフロリゲンをつくるFT遺伝子を短日植物であるイネで発現させたり、イネのフロリゲンをつくるHd3a遺伝子をシロイヌナズナで発現させたりすると、ツボミの形成が促されることが知られています。

田中修著「つぼみたちの生涯」(中公新書)より

*表中の「中性植物」とは、昼と夜の長さにかかわらずツボミをつくる植物です。

Guest Columnist

田中 修

TANAKA Osamu

農学博士、専門は植物生理学。

甲南大学特別客員教授。

京都大学大学院博士課程修了。

スミソニアン研究所(アメリカ)博士研究員などを経て現職。

植物と人との関わりなどについて、テレビやラジオなどで解説。

著書:『植物のひみつ』『植物はすごい』『雑草のはなし』『ふしぎの植物』『日本の花を愛おしむ』(中央公論社)、 『フルーツひとつばなし』(講談社現代新書)、『植物は人類最強の相棒である』(PHP新書)、『植物のかしこい生き方』『植物学「超」入門』(SBクリエイティブ)など多数。