―身体障害分野、社会性の面で期待される効用とは?―

病気や事故によって身体の一部に障害を負った人々にとって、もとの生活を取り戻すことは容易ではありません。

リハビリの効果を引き出すには、心が前を向くきっかけが必要です。園芸療法は、植物を育てるという穏やかな行為を通して、失われた機能の回復を助け、心身の調和を取り戻す力を秘めています。身体障害の分野における園芸療法の意義と、その具体的な実践アイデアを探ります。

身体障害分野の園芸療法

まず、障害について解説しましょう。「障害」という漢字表現の「害」という漢字が、「有害」「害悪」などネガティブな意味を持つため、当事者への心理的配慮として「ひらがな表記」にする動きが広がりました。特に教育現場や福祉分野では、「障がい者」「発達障がい」などの表記が使われることがあります。研究論文や法律文書では「障害」が一般的で、福祉・教育・広報活動では「障がい」が使われることも多いようです。所属機関や対象読者に合わせて使い分けるのがベストですので、ここでは「障害」と記載させていただきます。

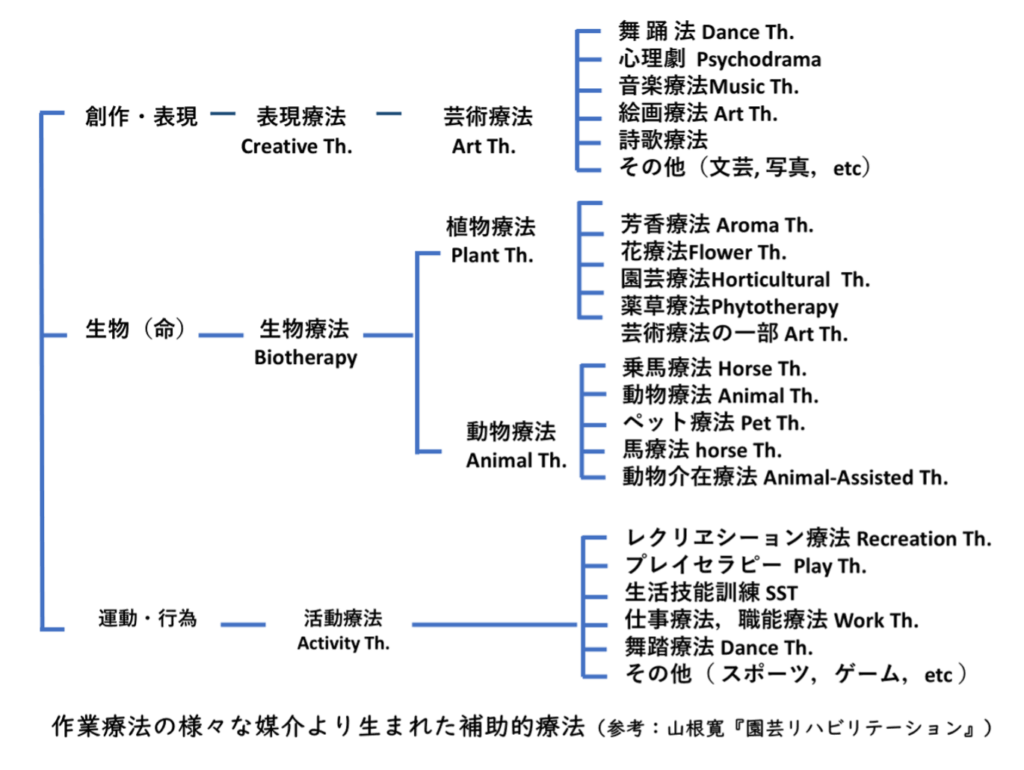

障害といえばまず身体障害をイメージする方が多いのではないでしょうか。他にも、知的障害、精神障害、発達障害より障害があると認定される方がおられますが、他の障害とは異なり身体障害は見た目で障害があることがわかりやすいということも、大きな特徴と言えるでしょう。後天的な事例では、不慮の病や事故により、身体の働きに大きな不自由が生じたとき、すぐになんとか元の機能を取りもどそうとされると思われがちです。しかし、現実には、病気や事故による障害を自分自身で受容し、リハビリテーションに取り組む心や精神の準備が整うには、多くの時間を要することが多いのです。精神科作業療法士の山根寛氏は、著書の『園芸リハビリテーション』(医歯薬出版 (2003/1/1)において、「感覚運動機能の回復のために,どのように適切に組まれたプログラムであっても,その人自身が進んで取り組まない限り,リハビリテーシヨンは効果を発揮しない.そんなとき外に出て緑に囲まれて歩く,外気にふれる,それだけでも心肺機能の低下を防ぎ,うちひしがれ閉じこもる気持ちから開放される.植物を見る行為や世話をする行為は,自然な身体の動きを引き出す.園芸に関する活動に少しでも興味が起これば,それぞれの目的をもった活動に必要とされる感覚と運動の調和した働きが,訓練ということを意識することなく失った機能の改善や維持に役立つ.」と述べておられます。

「育てる行為」の大切さ

病気や大けがによって感覚運動機能の障害となられた患者さんの中には、元の通りにはならない感覚運動機能の障害を受け入れたのちも、日常の生活動作の不便さを克服していくことなります。現実には、元に戻る可能性と元に戻らない可能性が混在しており、感覚運動機能の障害がありながら生活することを余儀なくされた患者さんも多くおられます。そのような際、「植物を育て無邪気で澄んだ気持ちで純粋に楽しむ」という行為は、障害を受けた部分以外も含めて身体の基本的な機能の低下を防ぐことでしょう。さらに、植物は人間がプランターや鉢物や苗床などに人為的に育てている場合は、植物の育ちにあわせた作業が必要となります。その植物から必要とされて行う「育てる行為」は、動物を育てるほどリスクがあるわけでもなく束縛されることは少ないのです。植物の世話とされる「育てる行為」は、適度な自由がある一方で、定期的で工夫を凝らした世話が求められます。「育てる行為」を伴う園芸活動は、時に移動したり、移動先で立ったり、座ったり、手を使うために体のバランスを保ったりするため、身体障害の療法としての役割を無理なく担うこともできるでしょう。

「育てる行為」と社会性の向上

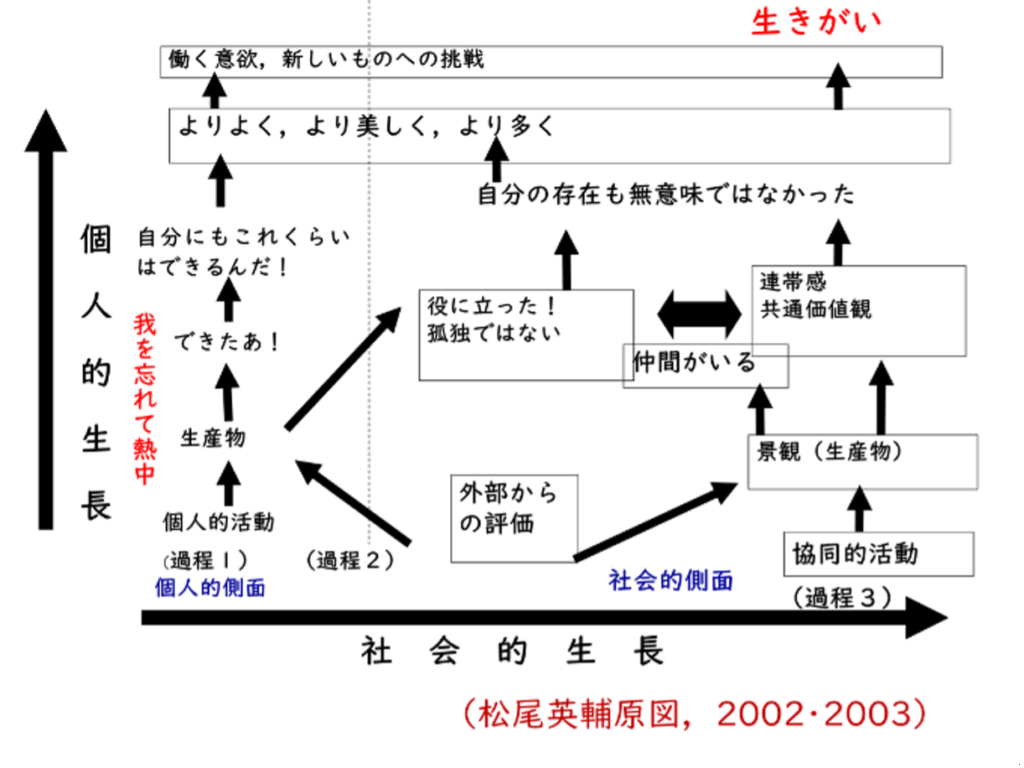

身体障害の療法としての園芸療法により、生きていく上で普通に必要とされるあらゆる心身の機能を使うことになります。つまり、自然と達成感や満足感をもたらしたり、存在価値や自信や意欲を生み出したり再獲得できたりすることでしょう。そのような際に個人の効用に加えて、社会的効用が加味されることが多いのも園芸療法の特徴でしょう。 1950年代のアメリカのフィラデルフィアでは、‘フィラデルフィアグリーン’とのちに称される「窓辺に植物を飾ることが、それを実践する人たち自身とその環境変える働きをもつ」ことを証明し園芸により犯罪率は明らかに低下しました。その事実は、「園芸によるまちづくり推進運動」の先駆けとなり、その後も精神医学者のLewiseらは園芸の心理的影響について研究を進め、癒し、やすらぎ、落ち着きだけでなく自信ももたらすことを発表しました(Lewis, C. 1996. Green nature / human nature – The meaning of p1ants in our 1ives. University of Illinois Press. Urbana and Chicago. USA;松尾英輔.農業および園芸88巻1号p.32-42.)。これは、個人個人の園芸活動が街中に影響を与え、街全体を癒し犯罪率を低下させる力を発揮したものでしょう。つまり、園芸療法で用いる「育てる行為」は、個人の多面的な成長も促すことができるうえに、周囲との良好な関係性も構築できることで社会的な成長ももたらすことが期待されます(以下の図参照)。結果として、療法を必要とする精神的に後ろ向きな患者さんと、無理なく自然な形で生きがいを共有させて頂くことが期待できるのです。

楽しい身体障害の園芸療法の環境設定のアイデア

身体機能の障害がある人に園芸療法をもちいる場合は、物理的なバリアフリーと低下した機能を補いながら、その動作がトレーニングとなるような補具助や自助具、器具の工夫が必要になります。こうした工夫に対しては、身体機能の障害の内容と程度によってリスクを考慮しなければならないので、リハビリテーションスタッフとの連携が必要になります。

身体障害分野で自然で有効なリハビリテーションを目指すためには、様々なアイデアを駆使してその時期、季節にあった環境の提供を目指しましょう。

- 草花に囲まれた環境に身を置きたいと感じてもらうための環境設定とフラワーアレンジメントなどの作業活動のアイデア

- 「なつかしさや自然を感じられるガーデンに出でみようか!」と思わせる誘導のアイデア

- 安全なハザードや段差など歩行訓練や筋力トレーニングにつながるアイデア

- 手と目の協調運動や手先の巧緻性訓練につながる作業活動のアイデア

- 生きていく上で必要さとれる心身の機能維持のためのアイデア

- 精神面の効用も同時に享受できるフラワーデザインなどの自然な癒しのアイデア

- 存在価値,役割,尊厳を維持したり回復したり再獲得できるアイデア

などが考えられます。

皆さんがすでに持っているフラワーデザインに関する知識が多様な面で活用できますので、担当する療法士や介護福祉士らと共に活動できると相加効果が期待できそうですね。ちょっとした視点の広がりで、人を幸せにする技術の適用範囲は広がると思います。患者さんと共通の認識になりやすいフラワーデザインの知識を、病気や怪我や障害で不安を抱えている多様な患者さんに適用していただきたいと願っています。

Guest Columnist

小浦 誠吾 KOURA Seigo

西九州大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科 教授 学部長

西九州大学大学院教授 医療保健学博士後期課程専攻長、リハビリテーション学修士課程専攻長

西九州大学デジタル社会競争学環 教授

博士(学術)

JHTA 日本園芸療法学会 専門認定登録園芸療法師

一般社団法人日本フィトセラピー協会理事

研究テーマは、認知症の人およびその予備軍となる高齢者のための園芸技法と機能回復訓練の組み合わせ。技術の確立と地域への普及に関する研究。フィトセラピー(植物療法)の基礎的研究とアロマトリートメントの認知症の人および関わる家族への適用に関する研究。