SDGs(持続可能な開発目標)は、国際社会が共有する課題解決のための指針であり、花き業界も例外ではありません。欧州では国際認証の取得が流通条件になるなど、環境配慮や労働環境の改善を重視する動きが加速しています。一方、日本でも「well-blooming project」や大手小売による認証花きの採用、GREEN×EXPO 2027における調達基準の明確化など、サステナブルな花の需要と供給が本格化し始めています。今、花の価値は“美しさ”だけでなく、“地球に優しいか”が問われています。今回は、JFMA(日本フローラルマーケティング協会)専務理事、MPSジャパン株式会社代表取締役社長である松島義幸氏に花き業界の取組みについて紹介いただきました。

SDGs(持続可能な開発目標)とは?

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)を目にしない日がないと言っていいほどいろいろなところに出てきている。SDGsは、今更言うまでもないですが、2015年に国連サミットで採択されたもので、国連加盟193カ国が、2016年から2030年までの15年間で達成するために上げられた目標となっている。目標は17の大きな目標とそれを達成するための169のターゲットが設けられていて、飢餓、貧困、不平等、健康・福祉、環境、気候変動などへの取組みを具体的に進めていこうと言うものです。

欧米花き業界のSDGsの取組み

~2025年までに世界の花の90%以上をサステナブルに

欧米の花き業界では、小売側の要求に応じて世界の花き生産・貿易・卸流通・小売・資材・政府機関などが集合してFSI(Floriculture Sustainability Initiative)を2012年に設立して、2013年に国際NGO組織となりベルギー・ブリュッセルに本拠を置いている。FSIは、花き業界自らが自分たちの環境目標を設定して、環境改善、気候変動対策、労働環境改善に取組んでいる。その取組みとして、2025年までの達成目標として、下記を挙げている。

*環境と社会に責任をもって生産・取引された花き製品を世界全体の流通量の90%以上とする。

*カーボンフットプリントの手法を確立して、花き産業におけるCO2排出削減の評価を可能とする。

*農業労働者の生活賃金を改善するために行動する。

欧州ではサステナブルな花が取引条件に!

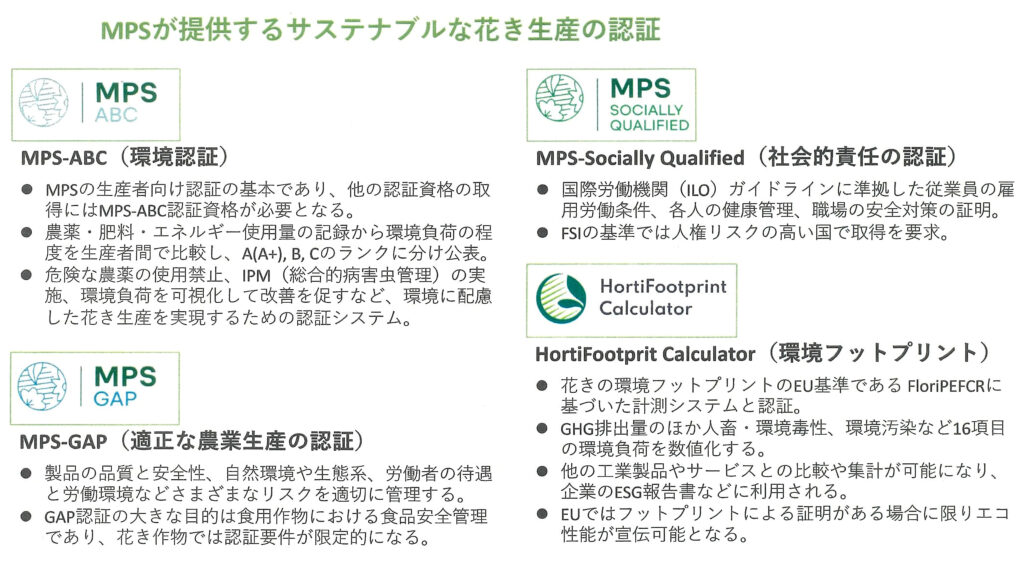

欧州で流通している花きの70%以上が経由しているオランダ花き市場(フローラホーランド)では、FSIの要求を受けて、取り扱う取引条件として環境認証(MPS‐ABCなど)+GAP認証、国や地域によっては社会的責任の認証(MPS‐SQなど)を2026年1月までに取得を要求すると発表。鉢物・バラ・キク・チューリップでは、2026年1月に、その後、全ての品目で2027年1月までに100%FSI準拠を達成すると発表している。

花の生産に関連した社会・環境問題の批判

~花の不買運動?

花き業界の環境問題への取組みは、花き生産が危険な農薬を使っていないか、無駄なエネルギーを消費しているのではないか、非人道的な労働に支えられていないかなどの批判に対応するものとして、国際認証で安心・安全の担保をする必要性に迫られた面もある。バレンタインデーやクリスマスなどの店頭で販売されている花束を環境団体が購入して、ミキサーにかけ残留農薬をチェックするようなことが起こっている。「危険な花を贈って愛する人に毒を盛るのを止めよう」などとネガティブキャンペーンされたりすることが毎年起こっている。以前には、ネオニコチロイド農薬でミツバチが激減したとして花がボイコットされたこともある。小売店としては、安心・安全の担保として認証が必要となった面がある。

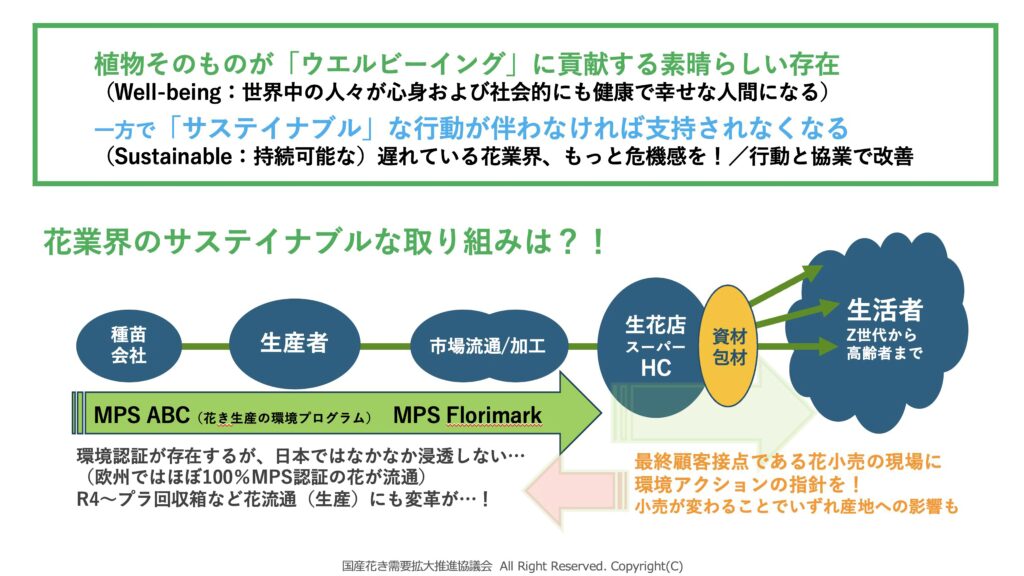

日本の花き業界のSDGsの取組み

日本のSDGsの取組みはどうだろう。日本でもSDGsの言葉が溢れている。企業もサステナブルな活動を表明している。ただ、根拠や実効性が疑わしい(グリーンウォッシュと呼ばれる)環境宣言のようなものが増えているのも事実だ。

日本の花き業界では、ようやくSDGs、環境への取組みが始まっている。一般社団法人 花の国日本協議会がwell-blooming project(https://homeuse-hana.jp/wellblooming/)として、包装資材、トレイなどのプラスチックの4R(Refuse:使わない、Reduce:減らす、Reuse:再使用、Recycle:再生使用)+Renewable:紙などの再生可能資源や再生プラスチックなどへの取替・活用、さらには、生産段階の環境アクションとして、環境負荷低減を求める活動を進めている。 日本でも小売側から環境対応の花きを求める動きが出ている。大手量販店の母の日商品のカタログ販売ではMPS認証取得の花きを前面に出したり、宅配のコープ・デリのヴィ・ナチュール(つくる人・環境・地球にやさしいシンプルな暮らしを提案)のシリーズでは、年間52週、MPS認証の花を販売している。また、日比谷花壇グループは、調達基準としてサステナブルな花きの使用を高めていく方針を発表している。また、GREEN×EXPO 2027では、使用する花きに調達基準としてサステナブルを求めている。

GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)の調達基準

2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027(2027年3月19日~9月26日)は、AIPH承認のA1(最上位クラス)の国際園芸博覧会。「幸せを創る明日の風景」をテーマに世界70の国・国際機関の出展を予定している。この博覧会を通じて、日本の花き生産のサステナビリティが向上することも期待されている。会場や出展者の展示で用いられる植物にはサステナビリティに配慮して生産されたことの証明が求められている。GLOBAL GAPや環境認証MPS‐ABCなどの国際認証の取得が求められている。

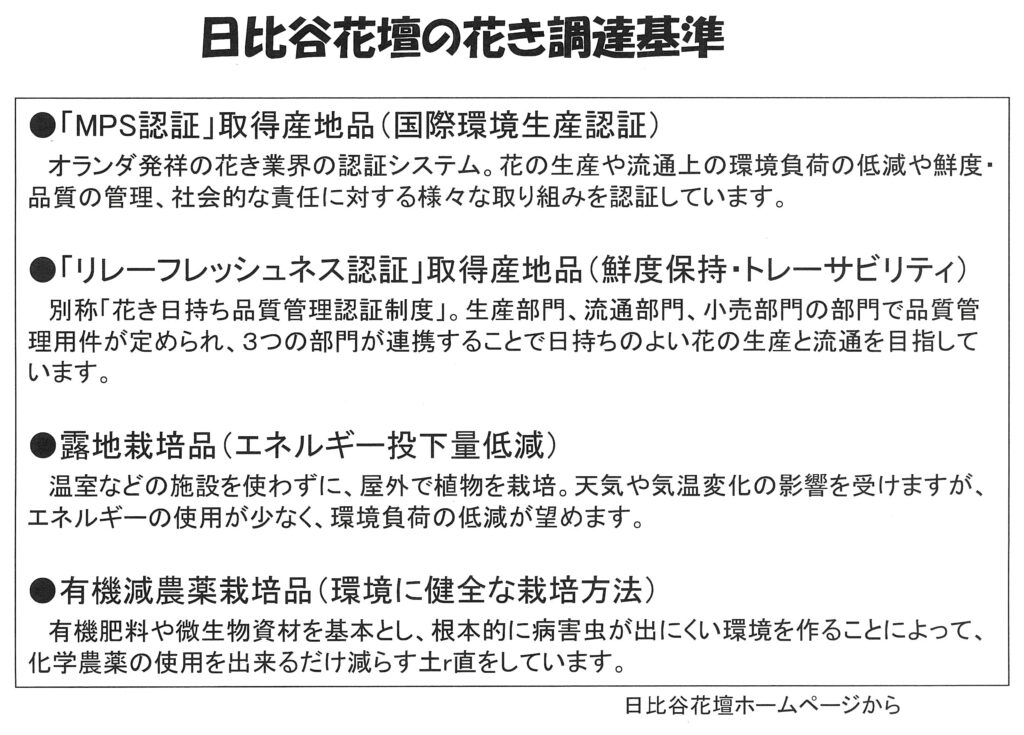

日比谷花壇グループのサステナブルの取組み

日比谷花壇は花き業界として初めて環境マネジメントシステム「エコステージ」認証を取得している。エコステージは、環境に関する方針や目標を自ら設定し、この目標の達成に向けて取組みをチェック・改善するためのマネジメントシステムで、事業者は毎年一般社団法人エコステージ協会による「環境監査」を受け、その目標に対する進捗が客観的に評価される。環境負荷の低減はもとより、法令順守、人材の環境教育、労務環境など様々な規定と運用が求められる。また、日比谷花壇グループの調達部門、フレネットHIBIYAは、早くからFlorimark GTP認証を取得している。

動き出した日本の花き業界-環境負荷低減への取組み

地球規模の気候変動、生物多様性への取組みが国際的に進んでいる中にあって、日本の花き業界の環境に対する取組みはかなり遅れていると言わざる得ない状況にあった。花の国日本協議会のwell-blooming projectにおける包装資材、トレイなどのプラスチック削減の取組み、更には生産段階の環境アクションとして、環境負荷低減を求める活動がようやく始まったといえる。大手小売側からの環境負荷低減の取組みも出てきて、成果に対する評価、到達目標を設定している。今後、こうした動きが広がってくるものと予想され、ようやく日本の環境対策も具体的な形で動き出したと言える。

Guest Columnist

松島義幸 MATSUSHIMA Yoshiyuki

1947年東京都生まれ。早稲田大学理工学部卒。1970年、キリンビールにエンジニアとして入社し、工場設備の増改設、メインテナンスに従事後、仙台工場、千歳工場の建設に参加。設備開発では「コーティング装置」(特許、社長表彰)、「ビール濾過機」(実用新案、社長表彰)等の実績をあげた。その後キリンの多角化の一環としてエンジニア部門の分社化に携わり企画、営業に転じた。台湾キリンでは飛躍的に売上を伸ばし黒字体質の経営基盤を作ったとして、1995年度のキリン経営大賞(社長表彰)を受賞。1996年キリンビバレッジ社に移り上海錦江麒麟飲料食品有限公司の総経理(社長)として新合弁会社を立上げた。2001年1月キリンアグリバイオカンパニー社長に就任。2006年3月キリンビール退職。同年5月JFMA(日本フローラルマーケティング協会)専務理事就任。8月MPSジャパン株式会社を設立、代表取締役社長に就任。