「花を観ていたらなんだか癒された」、「リラックスできた」と感じたことはありますか?花に携わる仕事をされている方であればそんな花の効果を感じたことがあるかもしれません。今回は、花を観賞するという行為が人の心や身体に与える影響を示した研究についてご紹介します。花の観賞による癒し効果は、科学的に実証されています。

花による癒し、とはどういうことか?

花の癒し効果とは具体的にどのような効果なのでしょうか。‘癒し効果’を検証するためには、まず癒しという意味を正確に理解する必要があります。

広辞苑によると「癒す」という言葉には、病気が治る、苦痛や心の悩みなどが解消される、と解説されていました。「リラックス」についても調べてみると、力をゆるめること、緊張をゆるめること、と書かれていました。つまり、癒し効果、リラックス効果とは、事前に苦痛や悩み、緊張を感じている状態が存在し、その悩みや緊張から解放されることで実感する効果のようです。

癒し効果を測定する、どうやって?

花の観賞による癒し効果を実験によって検証するために、実験参加者の方に一時的にストレスをかけて緊張状態を作り出し、その緊張からの回復過程を調べることにしました。実験では、健康な参加者の方々に大きなモニターの前に座っていただいて、不快な画像をみていただきました。不快な画像とは、ヘビや虫、事故現場などの画像です。すると、嫌悪感や恐怖で気分が落ち込み、血圧やストレスに関連したホルモンは上昇します。実験では、このように作り出されたストレス状況の後に、①花、②青空、③椅子のいずれかの画像を繰り返し提示し、参加者の気分や血圧、ストレスホルモン値の変化を測定しました(Mochizuki-Kawai ら、 2020)。②青空と③椅子は比較条件です。②青空と③椅子に比べ①花条件において、より効率的に気分が改善し、上昇していた血圧やホルモンが低下すれば、花の観賞による癒し効果が示されたことになります。

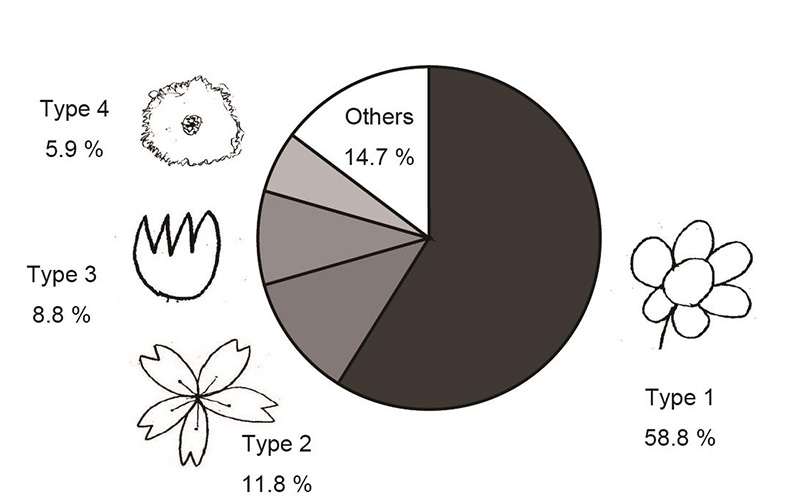

参加者の方に提示する花の画像には、典型的な花型であるコギクを用いました(下図左)。事前に調べた花型に関するアンケート調査において、コギクのような形が最も典型的であることが示されたからです(下図右)。

花の観賞が気分や血圧、ホルモン値に与える効果

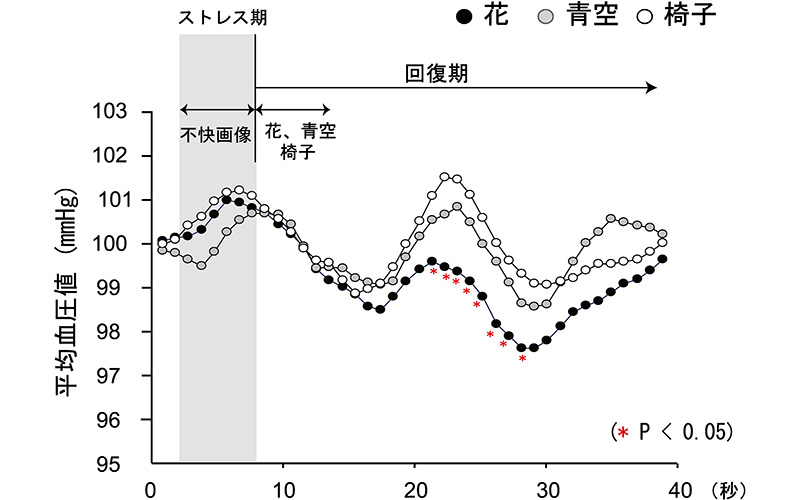

下のグラフは、不快な画像を6秒間見た後に、①花、②青空、③椅子のいずれかの画像を6秒間見た場合の各条件での平均血圧の変化を示しています。実験が始まり、不快な画像が提示されると実験参加者の血圧は一様に上昇しました。その後、不快画像が消えて、3種類(①、②、③)の画像のいずれかが提示されると一転して血圧は低下しました。この傾向は3つの条件全てにおいて認められました。しかし、その後の値の変動が条件ごとに異なりました。②青空と③椅子の条件では20秒付近から再び血圧値が増加しました。①花条件でも値は上昇しましたが、上昇幅は他の2条件に比べて有意に小さいことが示されました。花が最も血圧を安定化させたと考えられます。

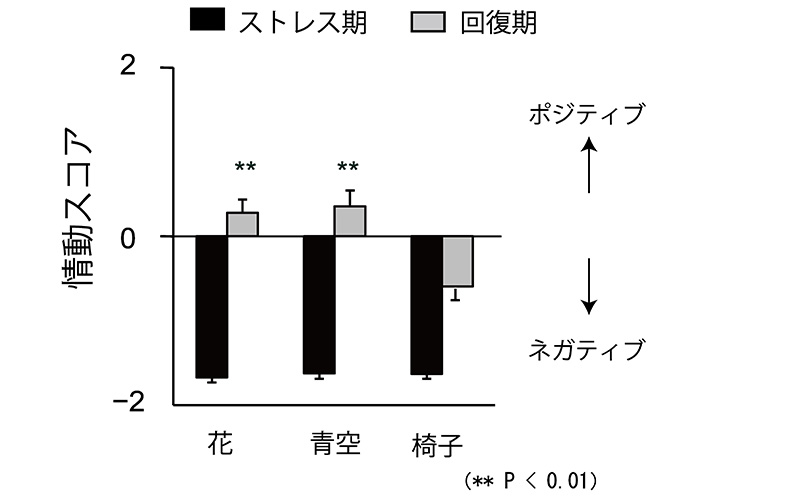

血圧を測定した実験では、参加者の気分の変化についても同時に測定しました。実験参加者は、不快な画像を見ている時(ストレス期)と、花・青空・椅子の画像を見終わった後(回復期)の2回、主観的な気分をボタン押しによって回答しました。下図は情動の変化を示しています。ストレス期にはネガティブな情動が喚起されましたが、回復期では、③椅子の画像に比べ、①花および②青空の画像で値が有意に改善し、ポジティブに転じることが示されました。

ここまでの結果を比べると、①花はネガティブな気分をポジティブに改善し、さらに血圧値もより安定させました。一方で、②青空は、気分をポジティブに変えたにも関わらず、血圧を「花」ほど低下させることはできませんでした。花も青空も自然を構成する要素であり、一般的に好まれる要素です。しかし、生理的な鎮静効果は、「花」の方が高いと考えられます。

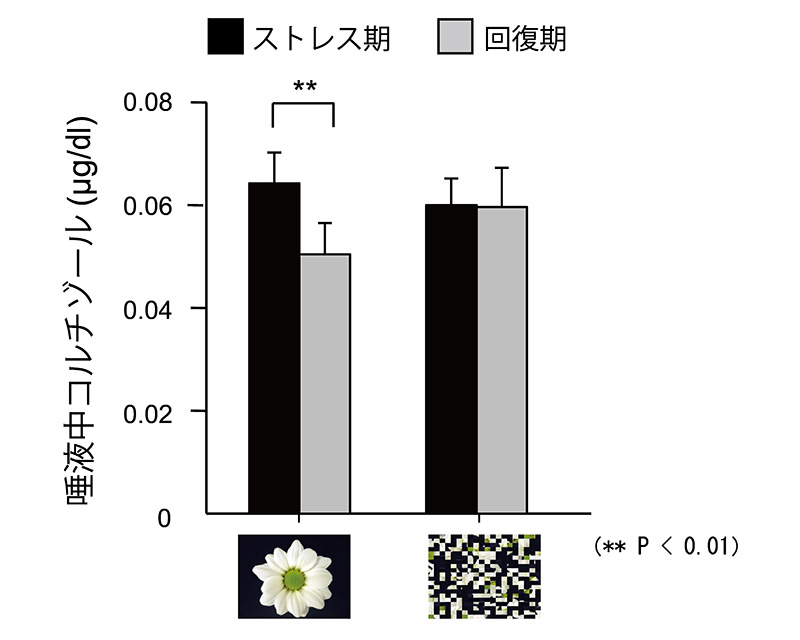

さらに研究では、ストレス画像の後に花を見ることによって、唾液中のコルチゾール値が約21%低下することも明らかとなりました。コルチゾールはストレスを受けると血中や唾液中で増加するホルモンです。コルチゾールの実験では、花のモザイク画像を比較条件として使用しました。このデータより、花画像で認められたストレス軽減効果は、白や緑といった色の影響ではないことも示されました。

花の観賞が脳の活動に与える効果

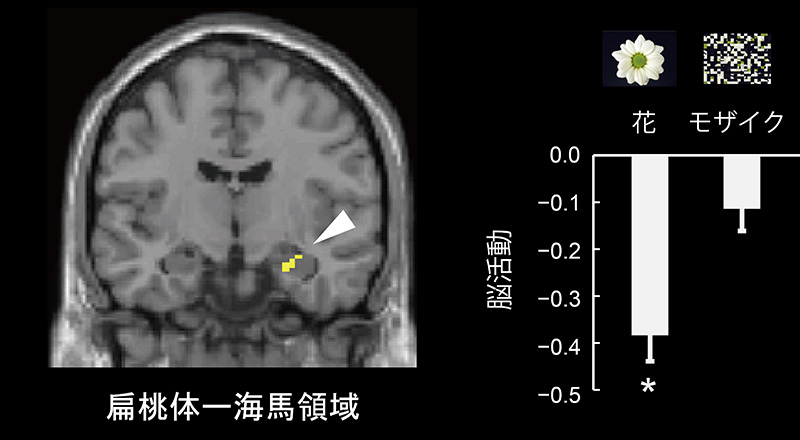

fMRI(functional Magnetic Resonance imaging:磁気共鳴機能画像法)によって、花の観賞が脳活動に与える影響も確認しています。fMRIは、脳内の血流量を可視化し、脳部位の活動量を推定する技術です。fMRI実験でも同様に、実験参加者に不快な画像を提示してストレスを与えた後、①花の画像、②花のモザイク画像を提示して、各条件での脳活動の違いを検証しました。下図は、①花において、活動が低下した脳領域(扁桃体‐海馬領域)を示しています。ストレス後に花の画像を見ると、右半球の扁桃体から海馬という脳領域において活動量が低下することが示されました。扁桃体は喜怒哀楽の生起、海馬は記憶の想起に重要な脳領域です。この2つの領域の活動低下は、花の画像を見ることによって、不快画像の想起(思い出す)が抑制され、さらにネガティブな気分(恐怖、悲しみ、嫌悪)の生起が抑えられたことを反映していると考えられます。

花の観賞が癒し効果を生むメカニズム

花の観賞は、どのようにして癒し効果を生じさせたのでしょうか。そのメカニズムについて、考えてみます。まず、不快画像を見ることでヒトの脳はストレスを感じます。この時、扁桃体の活動が増加し、恐怖や嫌悪などのネガティブな気分が引き起こされます。このストレス反応は脳内の扁桃体から視床下部を介して交感神経系を刺激し、血圧の上昇やコルチゾールの上昇を引き起こします。

不快な画像に続けて「花」の画像を見ると、先ほどまでの不快さを上手く解消してくれるようです。扁桃体の活動が低下し、不快な気分も低減します。扁桃体の活動が低下すると、身体に生じていたストレス反応も鎮静化し、血圧やコルチゾールの値が低下するというメカニズムです。 花の観賞はとても手軽な癒しになりそうです。ぜひ生活に花を取り入れていただければと思います。

引用文献

Mochizuki-Kawai et al. (2020) Viewing a flower image provides automatic recovery effects after psychological stress, Journal of Environmental Psychology, 70, 101445.

本稿の図は農研機構HPからの転載、または引用文献中の図を一部改変して掲載しております。

Guest Columnist

望月寛子 MOCHIZUKI Hiroko

東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系修了。大学院在籍時はアルツハイマー病やパーキンソン病の記憶障害に関する臨床研究に携わっていた。農研機構へ入構後は、「花」の研究に従事し、花を利用したリハビリテーション法の開発や、花の鑑賞がヒトに与える影響を脳科学的に検証した。2025年現在は、同機構の食品部門にて、おいしさを感じるメカニズムの研究を行っている。